|

EN BREF

|

Après vingt ans d’expérimentations et de débats sur le sujet, le concept d’empreinte carbone s’est profondément intégré dans le discours public et économique. Cet état des lieux met en lumière les progrès réalisés, mais aussi les défis persistants. Les émissions de gaz à effet de serre demeurent alarmantes, révélant l’ampleur des efforts à engager, notamment dans les secteurs de l’industrie et des transports. La prise de conscience croissante chez les citoyens, même si elle est encourageante, doit se traduire par une action collective plus vigoureuse pour véritablement faire face au changement climatique. En parallèle, des questions se posent quant à l’impact des personnes fortunées et des grandes entreprises, dont les empreintes sont souvent disproportionnées par rapport à celles des individus. Une approche globale et systématique est essentielle pour réduire efficacement l’empreinte carbone à tous les niveaux de la société.

Vingt ans après l’émergence de concepts tels que l’empreinte carbone et le bilan carbone, un éclairage nuancé s’impose sur leur efficacité réelle et leur impact face aux enjeux pressants du changement climatique. Les efforts pour évaluer et réduire les émissions de gaz à effet de serre ont progressé, mais les défis demeurent colossaux. Cet article se penche sur les avancées réalisées, les difficultés rencontrées et les nouvelles perspectives qui se dessinent dans la lutte contre le changement climatique.

L’essor de l’empreinte carbone : un outil popularisé

Depuis l’an 2000, le concept d’empreinte carbone a connu une large diffusion, à la fois dans la sphère publique et au sein des gouvernements et des entreprises. Ce concept vise à évaluer les émissions de dioxyde de carbone générées par les activités humaines, afin d’établir des stratégies de réduction. Au départ, ce vocabulaire technique était principalement employé par des experts et des scientifiques. Cependant, il est rapidement devenu omniprésent dans les discours politiques et médiatiques.

À l’origine, l’objectif était clair : fournir des outils permettant aux individus et aux organisations de mesurer leur impact environnemental. À ce jour, de nombreuses entreprises adoptent des bilans carbone pour établir des plans d’action durables, tandis que des initiatives citoyennes apparaissent, encourageant chacun à réduire son empreinte. Cette éducation collective a contribué à une prise de conscience grandissante des enjeux climatiques.

Les réussites et les échecs

Malgré les avancées notables, des critiques émergent concernant l’efficacité réelle de ces outils. Si la prise de conscience est indéniable, elle est trop souvent confrontée à un manque d’engagement à long terme. Par exemple, de nombreuses entreprises, bien qu’elles affichent des objectifs de réduction d’émissions, continuent d’investir dans des projets polluants, remettant en question la sincérité de leurs démarches.

Par ailleurs, le terme « empreinte carbone » lui-même soulève des questions. En effet, ce concept est parfois utilisé comme un simple outil de marketing, masquant des pratiques encore peu durables. L’enthousiasme autour de l’empreinte carboné doit être tempéré par une évaluation critique des résultats concrets.

Les défis contemporains du changement climatique

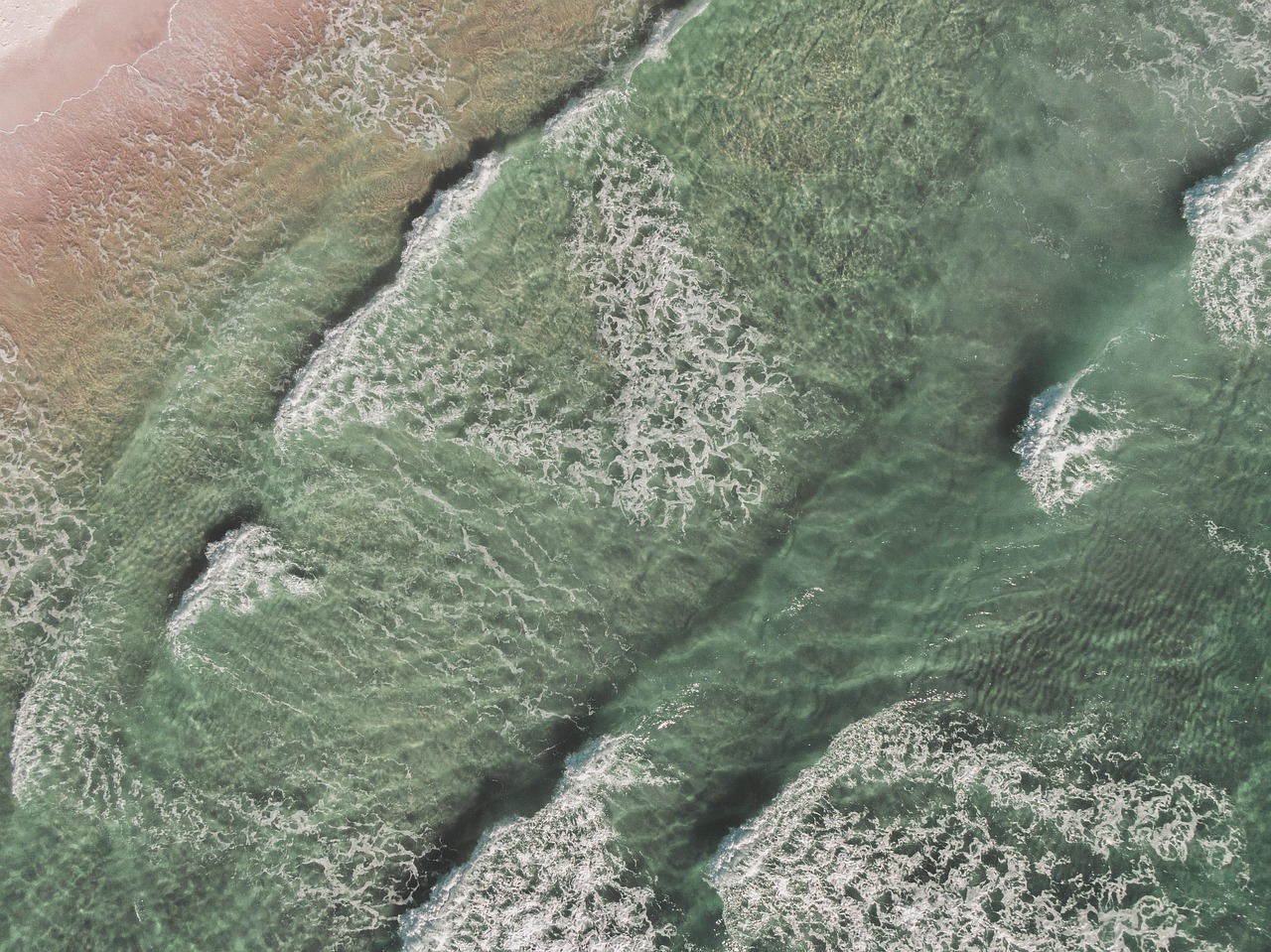

Le changement climatique, malgré les efforts consentis, continue de poser des défis monumentaux. L’augmentation des températures mondiales, l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que l’élévation du niveau des mers, sont autant de signes alarmants qui soulignent l’urgence d’agir.

Tout récemment, le dernier rapport du GIEC a fourni une analyse précise de l’évolution climatique et des mesures nécessaires. À ce jour, l’empreinte carbone des pays développés demeure supérieure à celle des pays en développement, affichant une inégalité dans les responsabilités et les capacités d’action. Ce constat soulève la question de la justice climatique et de l’équité dans les efforts de réduction des émissions.

La réalité des émissions en France

En France, l’empreinte carbone par habitant s’élevait à 9,8 tonnes en 2021, mettant en avant la nécessité d’un engagement collectif, tant au niveau individuel que gouvernemental. La mise en œuvre du principe de « zéro artificialisation nette » dans la réforme du territoire est une preuve supplémentaire des efforts souhaités pour enrayer la destruction des sols et des écosystèmes.

Pourtant, le bilan reste nuancé. Si les énergies renouvelables se développent, les secteurs tels que l’agriculture et les transports continuent de contribuer significativement aux émissions. Même les institutions hospitalières comme l’hôpital de Niort ont émis des recommandations pour réduire leur empreinte carbone, soulignant l’importance d’une approche globale en matière de responsabilité sociale.

Les solutions et les alternatives proposées

Face à ces défis, plusieurs initiatives émergent pour proposer des solutions viables et durables. De nouvelles pratiques comme l’évaluation de l’empreinte carbone des repas, initiées par des organisations comme l’ademe, cherchent à sensibiliser les consommateurs sur l’impact de leur alimentation.

Les ajustements simples tels que les changements de régime alimentaire ou la réduction du gaspillage alimentaire reveniennent souvent en tête des recommandations pour diminuer son empreinte carbone. Ainsi, une alimentation moins carnée pourrait alléger les émissions significativement, représentant une action accessible à tous.

Les voies de l’adaptation au changement climatique

Il est également essentiel d’encourager l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Cela implique d’intégrer une perspective de résilience dans les politiques publiques et d’élargir la recherche sur les impacts du changement climatique sur divers secteurs, notamment grâce à des études prospectives.

Au niveau institutionnel, il est crucial d’élaborer des stratégies globales et synergistes, qu’il s’agisse d’aménagement du territoire, de transport, ou encore d’économie circulaire. Les expérimentations de villes labellisées « villes en transition » montrent l’importance d’une approche locale et participative dans la lutte contre les inégalités environnementales et sociales.

L’influence des acteurs privés et des ultrariches

Un autre défi majeur réside dans l’engagement des secteurs privés et des ultrariches, souvent responsables d’une part disproportionnée des émissions de gaz à effet de serre. La question de la transition écologique doit également s’accompagner d’un questionnement sur les modes de vie très polluants de certaines catégories socio-économiques.

Les jets privés, par exemple, sont un symbole d’un gaspillage aberrant, et leur empreinte carbone est souvent sous-évaluée. La prise de conscience de l’impact environnemental des choix des individus les plus riches est donc primordiale pour responsabiliser ces acteurs.

La culture de la compensation

En parallèle, le concept de la compensation carbone est de plus en plus en vogue. Bien que cela puisse générer des financements pour des projets environnementaux, cette pratique est critiquée car elle peut devenir une excuse pour ne pas réduire activement ses émissions. Un changement d’état d’esprit est nécessaire, favorisant l’action directe plutôt que la compensation.

Perspectives pour l’avenir

Les deux décennies écoulées ont montré que la lutte contre le changement climatique repose sur une multitude de facteurs, allant des décisions individuelles aux politiques publiques. L’innovation technologique joue également un rôle crucial, notamment dans le secteur des énergies renouvelables ainsi que dans l’efficacité énergétique.

Il est impératif que la communauté internationale s’unisse pour créer des normes et des régulations globales. L’Accord de Paris est un premier pas dans cette direction, mais doit être renforcé tourné vers des actions contraignantes et des suivis rigoureux pour garantir une réduction efficace des émissions.

La sensibilisation : un impératif universel

Enfin, la sensibilisation du grand public et des jeunes générations à l’impact de leurs choix est indispensable. Des initiatives éducatives intégrant les enjeux de l’empreinte carbone dans les programmes scolaires peuvent faire une réelle différence dans la perception des futurs citoyens et leaders.

Les actions doivent être soutenues par des politiques incitatives encourageant des comportements durables et responsables. Mobiliser les citoyens autour de projets communs peut renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté solidaire face aux enjeux environnementaux.

Conclusion provisoire

Dans les années à venir, la question de l’empreinte carbone et de ses implications sur le changement climatique doit continuer à être analysée avec nuance. Si des progrès sont tangibles, les défis à relever demeurent importants et complexes. Le chemin vers un avenir durable demande l’engagement collectif, l’innovation et une réévaluation constante de nos actions pour répondre aux exigences de notre planète.

Depuis deux décennies, la notion de bilan carbone est devenue omniprésente dans le discours public. De nombreux citoyens commencent à prendre conscience de leur empreinte carbone personnelle. Toutefois, il apparaît que la mise en pratique des bonnes intentions reste un défi de taille, tant au niveau individuel qu’institutionnel.

De nombreux témoignages révèlent une prise de conscience croissante. Un habitant des zones urbaines souligne : « J’ai commencé à réduire ma consommation de viande et à privilégier les transports en commun. Je réalise que chaque petit geste compte, mais je me sens parfois impuissant face à l’ampleur des problèmes. » Cette déclaration illustre un changement de mentalité, mais aussi une frustration face aux enjeux structurels qui perdurent.

Dans le secteur industriel, un chef d’entreprise partage : « Nous avons initié une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais les changements rapides et nécessaires semblent souvent hors de portée. Les réglementations sont complexes, et la transition vers des pratiques durables exige des investissements considérables. » Son témoignage traduit les obstacles économiques qui entravent une transition écologique efficace.

Côté gouvernance, un élu local mentionne : « Nous faisons tout notre possible pour atteindre des objectifs de zéro artificialisation nette des sols. Cependant, la pression de l’immobilier et des lobbies nous rend la tâche ardue. La coordination entre les différents acteurs reste un rêve lointain. » Ce propos met en évidence les tensions politiques qui existent en matière de développement durable.

Les experts, quant à eux, mettent en avant le besoin d’une approche holistique. Un climatologue explique : « Il est crucial de considérer les interactions entre les écosystèmes et les périodes de transition. La décarbonation nécessite une compréhension globale des enjeux environnementaux et sociaux. » Ce point de vue souligne l’importance d’une approche intégrée pour résoudre les problèmes du changement climatique.

Enfin, de jeunes militants pour le climat témoignent de leur engagement : « Nous ne voulons pas hériter d’une planète dévastée. La lutte pour la justice climatique est notre priorité, et nous ne nous arrêterons pas tant que nos voix ne seront pas entendues. » Leur détermination rappelle que la mobilisation citoyenne reste un élément essentiel dans la lutte contre l’urgence climatique.